发面饼一样的脸,挂着两片熟悉又惊心的蝴蝶形红斑

急诊值班主任看了看我的脸,脱口猜出病名(他说那是“蝶形红斑”)。住进风湿科八天后,我顶着39.5摄氏度的烧躺在床上,挣扎着竖起耳朵,听着门外医生和妈妈的窃窃私语:系统性红斑狼疮。

2016年:我被迷茫整个吞进了肚子里

这是一场我还没反应过来就结束了的秘密战争,一次技术含量极高的策反行动。我的免疫系统被一股神秘力量扰乱了心智,新旧抗体们整齐划一地举起刀枪棍棒,开始对养活它们的主人痛下杀手。它们的头颅上涂着各色油彩,高唱着狂欢曲,顺着奔腾的血液,欢快地冲进我的各处器官,并用娴熟的战斗技巧把它们揍得血肉模糊——器官们吓得屁滚尿流,边退败边喊人生不值得。

“不能治愈,但是可以控制哦,只要每天吃点药,你就可以跟正常人差不多了!”医生的笑容真切地感染了我,出院时那个叫做“糖皮质激素”的东西,安安静静躺在我的袋子里。

一个月后,我高高兴兴地出了门,碰上了隔壁邻居叔叔,他收起以往的笑容,惊讶地看着我:“姑娘,你怎么胖了这么多?”我愣住了,并飞速地回忆起自己多天吃不下饭的事实。“可能最近吃太多了吧。”我挠了挠头,挤出一个笑容。

两个月后,我开始无端变得大汗淋漓,哪怕只是待在户外根本不动,整件短袖校服也能被汗水湿个透。我常感到头顶似乎装了个喷泉,泉眼时不时会噗地一声,一股股地冒出汗水。

放学一回家我就奔到镜子前,只见那张发面饼一样的脸不光铺满了汗水,脸颊还挂上了两片熟悉又惊心的蝴蝶形的红斑。医生的嘱咐瞬间响彻脑海——疲劳会引起复发,而红斑是复发的提示。

于是从那一刻起,我被迷茫整个吞进了肚子里。

最后一袋环磷酰胺快滴完时,我忍不住问护士,每个月住院吊瓶的日子什么时候能结束?“看情况,每个人都不同。”她给了最令我害怕的回答,脸上连笑都带着歉意,想起有点让人绝望。

跨年同学聚会,一切都好极了。饭后我跟友人一路走一路聊,走了六个多小时,完全忘了自己是个害怕疲劳的病人。

新年钟声敲响,最好的朋友坐在我身边,看着手机上刚拍的合照,说,这么一看你还挺像哆啦A梦的。

真是哆啦A梦就好了,口袋里也许有神奇药丸呢。

2017年:攻克水肿、感染,与呕吐斗争

新年第一天,我的脚忽然变成橱窗里的白面包——它鼓起来了!我的眼泪瞬间流了下来,迷惑大过悲伤。我稀里糊涂地收拾东西,又稀里糊涂地住进医院。

重症监护室(ICU)这地方白天还好,晚上才是真的恐怖。整晚开着灯,仪器滴滴响个不停。凌晨不知几点会响起来的会诊电话,数次把我从睡梦中吓弹起来。偶尔因为手指的刺痛猛然惊醒,只见护士姐姐淡定地瞄了我一眼,说别怕,只是测个血糖。

透析虽然不疼,但无聊得超乎想象,被迫八个小时躺在床上,身体里的血液被放在巨大的长管子里转来转去,大片令人压抑的暗红色在透明管子里一览无余。

从ICU转到普通病房,又透析了两次,至今我仍记得呕吐物从嗓子里喷射状出逃的场景,而我妈像是参加护理比赛,两秒就能抱来新的枕头和衣服。

春节前,我强烈要求这一阶段治疗结束后立刻回家,全然没顾自己还肿得像犀牛脚似的下肢。

无知就是胆大,出院后,大腿内侧的皮肤开始下坠,用手戳戳,里头好像盛了水。几天后,不光长得像,腿的重量也变成了犀牛腿。哪怕老友来做客,我也只能勉强在床上接待,用被子藏好腿。与此同时我的身体内部也在发生变化,饥饿感离我越来越远,很长时间里我变得一天吃一个橘子还觉着撑。

大年初七一早,我就被抬去了医院,又天真地以为,用透析机排完水就能回家了。直到新的报告单告诉我,有一种美丽而蝎毒的叫金黄色葡萄球菌的东西进入了我的身体,消耗掉了我血液里大量的白蛋白,让我像充气球一样水肿起来。

我的双手肿得像馒头,想起过去几天对着老妈的好饭好菜难以下咽,归根结底是因为病得严重。我又看了看头顶白花花的吊瓶,氨基酸,我看着像豆腐脑。

不但身体没好,陆续又有崭新的问题开始冲击我,比如大小便失禁、闻到食物止不住地干呕……来看护的亲友被迫到病房外面吃饭,实在是苦了他们。

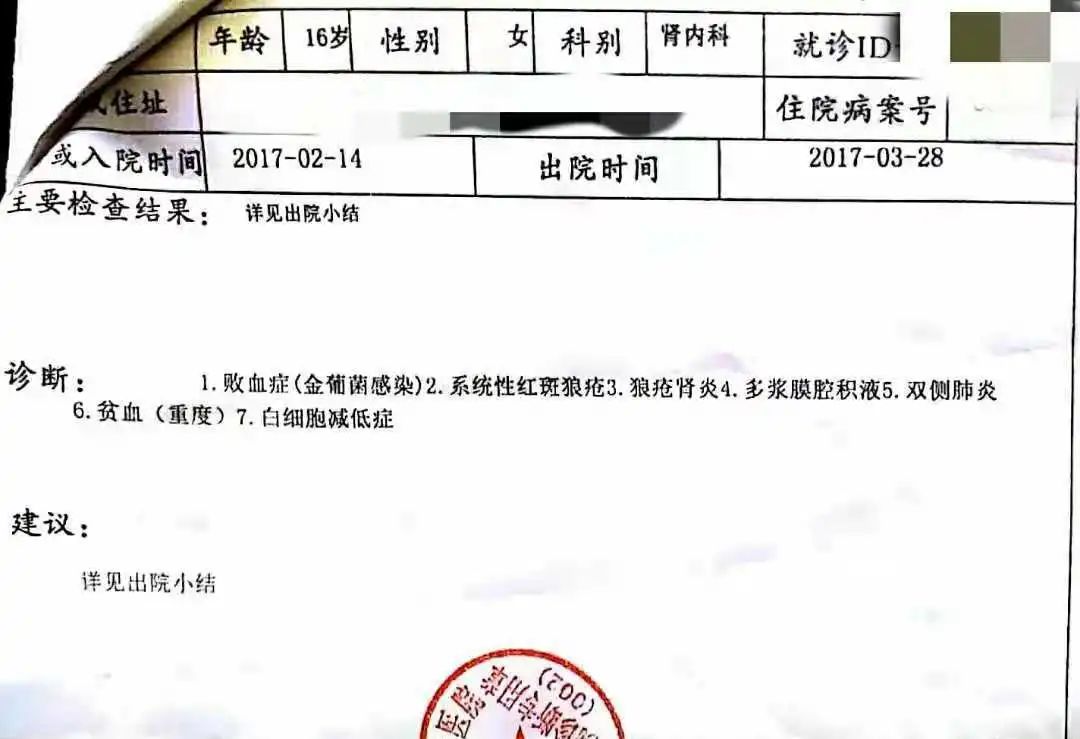

2017年初出院诊断书,已集齐七种诊断并召唤神龙|作者供图

后来,我转院了,事情一直在走上坡路。两个多月里,除了打蛋白仍然需要扎针,我换用了一些新的口服药。医生们的必胜信念强大到令人发指,全然不担心我一个月没停歇的呕吐,似乎早就知道,呕吐冲不掉这些药物。谢天谢地,后来他们终于把世界上最苦的糖皮质激素换掉了。而更令人雀跃的是,我再也没有跟透析机打过交道。感染最先被攻克,与呕吐的斗争仍在进行。

直到有天我梦见了学校的食堂,我站在窗口前往外端咖喱猪扒面,清晰地看到我的手上没有针眼,而盘子里咖喱酱的颜色那么真实。梦醒后,是久违的、强烈的饥饿。早晨两个鸡腿下肚,我又睡着了,又香又甜。急忙赶来的老妈听到我能正常吃饭了,在医院走廊里高兴地哭了起来。

十七岁生日前夕,我终于坐上轮椅回了家,傻笑,像凯旋战士。三个月,我从130斤的水袋子变成88斤的竹条,胃怒气冲冲地吐出那些水,然后咆哮着跟我要吃的。

写到这我忽然想起最初确诊的时候,医生说只要吃点药,就可以跟正常人差不多了。我全然相信了每一个字,可是她从未说过,这点药会昂贵得令人牙疼,会让我整夜失眠,会让双腿长满紫红色条纹,会让我整天沉浸在四肢无力中。

老妈一天到学校办休学手续,操场上远远几个踢球学生的身影吸引了她。他们一边跑来跑去,一边发出欢快的笑声。她说,到那一刻我才明白,我的孩子与校园彻底告别了。

因为我再也不能那样奔跑了,尤其是在阳光底下。

于是我被困在迷茫怪的肚子里,纠结又呆滞地度过了这一年。我可能不太会常想起十七岁了,必须将它留在过去,必须得学会向前看。毕竟后面还有更多美好的年纪,我已经能看见它们站在每一个路口,虔诚地等待着给我加冕。

2018年:我要长大,不必潇洒

一段艰难、劳累、需要每个月坐飞机的时光,拖家带口踏着亲友的人情,在那间面诊五分钟排队五小时的医院看上一天的病。

然而最崩溃的,其实是医生判断我的病情好转,暂时把免疫抑制剂停掉了。一开始我还挺开心,毕竟那药太贵了,不用吃绝对是皆大欢喜。但免疫抑制剂近三个月的缺席让我的免疫系统又开始为非作歹,我迎来了第三次复发,谢天谢地这次败血症没有来捣乱,折磨只限于脚丫子上,还算可控。最后,贵得牙疼的免疫抑制剂又塞了回来。

上一年我大部分时间在想,要活下去;然而这一年,更汹涌的迷茫伴随着成人的危机感一起呼啸而来。在听过一众长篇大论的“恭喜成年”和“祝贺成人”后,我在十八岁生日夜里想:这不是我想象中的长大,更糟糕的是,也许我永远也无法长大了。我觉得我完蛋了,不是我要死了那种完蛋,而是我作为一个活人心却死了的完蛋。我在迷茫怪的肚子里翻来滚去。

被无限围观的限量脸蛋,摄于2018初春|作者供图

这一年高考,广州连续两天瓢泼大雨,据说这届的考生们经历了有史以来天气最恶劣的高考。那段时间,我在医院待着,也忍不住想自己会怎么渡河去考场,是坐着老爸的车硬蹚过去,还是骑自行车绕秘密小道?但想着想着就会突然回过神来,一秒内想起所有事,我生病了,我没有去上学,也没有去考试。

我有没有在长大?我为自己的跨年疯狂徒步真心后悔,忍着钻心的痛放开校园生活的手,悟得了用残败躯壳也能治愈身边人的真理。

“懂得自省和放手就是长大。”老妈说。原来我的原始公式又错了,长大≠完美。

摄于2020年初夏,在吃棒棒糖(没抽烟)|作者供图

这一年的复发过程很短暂,过去的朋友没有联系,人生目标也没有想好。十八岁的我看到的世界,更多还是迷茫怪的胃壁,黑洞洞软乎乎的,打不碎也没有光。

希望每个看到这里的、或正重病缠身或活蹦乱跳的朋友,都或多或少能得到一些鼓励。每个人的孤单只存在于以自己为中心的那个圆,出了这个圆,孤单就会失效。而在这个圆形之外,有很多跟你一样坚强的生命,他们也在提着灯,艰难地寻找光源。只要你也勇敢地迈开步子,就会发现你们手上的灯不光能照亮自己,还能照亮对方。你们既是独立转动的星球,也是彼此眼里的星光。

非常感谢你,耐心地看完了一个身体有恙又普通至极的人写的乱七八糟的故事。让我抱抱你。

个人经历分享不构成诊疗建议,不能取代医生对特定患者的个体化判断,如有就诊需要请前往正规医院。

另一个TA也有类似的经历,请点击这里了解TA的故事和医生点评。

作者:扣肉罐头

编辑:路畅

这里是病人,专注讲述健康故事。

如果你有得病、看病的体验要分享,或者想讲讲自己经历的健康相关趣事,欢迎投稿至health@guokr.com

本文来自病人(ID:health_guokr),未经授权不得转载,如有需要请联系health@guokr.com